MAESTRI TESSITORI DI PADOVA

(di Alessandra Griguolo)

Per il Petrarca bellezza era indossare vesti colorate e acconciare accuratamente i capelli: “Verdi panni, sanguigni, oscuri o persi non vestì donna unquancho, né d’or capelli in bionda treccia attorse,s ì bella com'è questa che mi spoglia d’arbitrio, et dal camin de libertade seco mi tira” (Canzoniere, XXIX)

Padova sviluppò, già in epoca romana una fiorente attività tessile, una produzione di lana ruvida e grossa con la quale si producevano coperte, tappeti e drappi pelosi su uno o su entrambi i lati, che venivano venduti anche a Roma. Due tipi di panni in lana: gausapa e trilices, anch'essi molto spessi e pesanti, tanto da poter essere segati. Sempre a Padova si sviluppa un attività artigianale incentrata sulla lavorazione del lino, di ottima qualità e largamente esportato e del cotone, già all'inizio del 1200, mentre nella seconda metà del secolo si organizzano e si articolano le varie associazioni artigianali, i drappieri, i commercianti di panni, gli addetti all'arte della lana, i linaioli, i produttori di panni pignolati, i tintori.

Gualchiere alle Torricelle Ubertino profuse un particolare impegno nell'industria tessile, promuovendo la costruzione di nuove fabbriche di panni di lana e stabilendo l'esenzione da tasse e gravami.

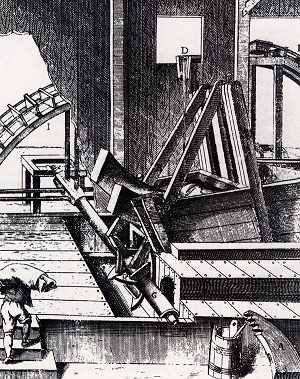

Il 25 aprile del 1342 concesse il possesso di un terreno presso i molini del Ponte delle Torricelle a due fiorentini, Giacomo del fu Caccia e Forca di Clario, perche vi fabbricassero delle gualchiere per la lavorazione dei panni di lana. Le gualchiere, o folli, erano i luoghi attrezzati per la lavatura e la dissodatura dei panni. Dopo la lavatura con acqua e sapone, o mediante una particolare terra argillosa, quando si aveva certezza che il panno avesse perso tutto il grasso, lo stesso veniva portato nelle gualchiere per l'infeltrimento, destinato a renderlo impermeabile. La gualchia era una macchina che, azionata dalla forza idraulica, batteva con i magli sui panni in modo da infittire e infeltrire i tessuti, che poi venivano cimati, cioe ne veniva pareggiato il pelo, lustrati e portati alle chiodare. Qui i "chiodaioli" tiravano i pezzi in modo da togliere ogni piega e da renderli assodati, cioè ridotti in pieghe quadrate, quindi pressati.

Gualchiere importanti a Padova erano quelle duecentesche di Santa Maria in Vanzo e del monastero di Santa Maria di Porciglia, quelle del Portello, fondate da Ubertino nel 1339, quelle di Prato della Valle, sviluppatesi sotto Francesco I e quelle di Pontecorvo e di Terranegra.

L'installazione in città di gualchiere, l'istituzione del "Fontego dei panni", con la funzione di immagazzinaggio e di controllo e, più tardi, della Garzaria, contribuirono ad elevare la qualità e la quantità dei panni padovani, non raffinati come quelli veneziani, ma dignitosamente inseriti in un mercato in continua espansione. La lana infatti ha bisogno di lavorazioni che presuppongono la presenze di spazi a ciò destinati, le gualchiere, di fiumi o canali con acqua corrente, di tecnologie e di abilità artigiana, la lana doveva essere lavata, cardata o pettinata, filata, tessuta, mentre i panni, così ottenuti, dovevano essere "follati", cioè sottoposti al follone, una macchina i cui cilindri e magli, erano mossi dalla forza motrice dell'acqua corrente che faceva girare grandi ruote a pale ad essi collegati. I panni dovevano poi essere asciugati in apposite strutture chiamate "chiodare". La lavorazione della lana, ed in particolare il lavaggio e la tintura, emanava cattivi odori e tendeva ad inquinare i corsi d'acqua, per questi motivi, Venezia preferì decentrare queste fasi di lavorazione, mantenendole a Padova, a Vicenza e a Verona e riservandosi le fasi finali della lavorazione, prediligendo la delicata funzione di rifinitura dei tessuti, soprattutto quelli di maggior valore. (broccati, damaschi, velluti, veli).